猛暑は2022年がピーク、これから2050年に向けて氷河期になる。2017-07

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150709092955.htm

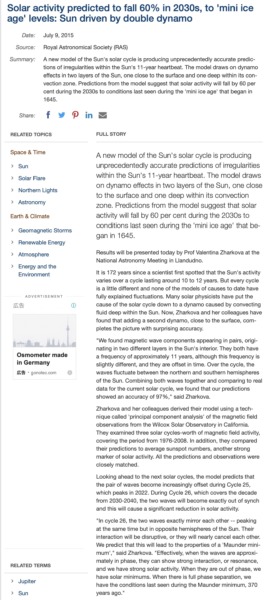

英国王立天文学会 2017年7月のレポートによると

太陽の太陽周期の新しいモデルは、太陽の活動を正確に予測しています。このモデルは、太陽の 2 つの磁気波を利用しています。

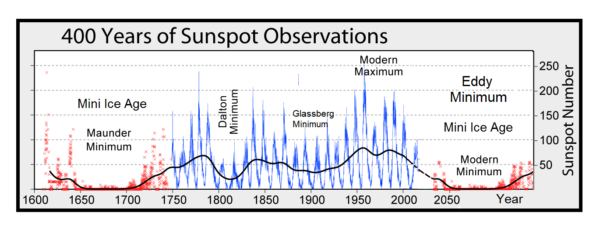

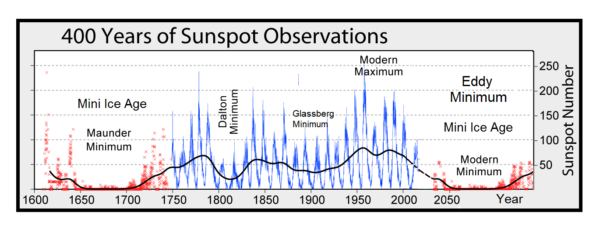

このモデルからの予測は、太陽活動が 2030 年代に 60% 低下し、1645 年に始まった「小氷河期」の間に最後に見られた状態になることを示唆しています。

“太陽内部の異なる2つの層から発生する、対になって現れる磁気波成分を発見しました。両者の周波数は約11年ですが、この周波数は若干異なっており、時間的にもずれています。この周期で、波は太陽の北半球と南半球の間を変動しています。

両方の波を組み合わせて、現在の太陽周期の実際のデータと比較したところ、私たちの予測は97%の精度を示したことがわかりました」と、Zharkova氏は語った。

Zharkova教授らは、カリフォルニア州にあるWilcox太陽観測所の磁場観測を「主成分分析」という手法で解析し、モデルを導き出した。1976年から2008年まで、3太陽周期分の磁場活動を調べた。さらに、太陽活動のもう一つの有力な指標である黒点数の平均値と予測値を比較した。その結果、すべての予測値と観測値はほぼ一致した。

次の太陽周期を考えると、2022年にピークを迎える25周期目には、2つの波のずれが大きくなることが予測される。そして、2030年から2040年の10年間をカバーする第26サイクルでは、この2つの波が完全に同期しなくなり、太陽活動が大きく低下することが予想される。

マウンダー極小期とは1645年から1715年まで70年続いたミニ氷河期のこと。

このときテムズ川やニューヨーク湾が凍結した。

農作物が成長せず世界の人口は半減したという。

日本では寛永の大飢饉 (1642年〜1643年)が発生している。

全国(特に東日本日本海側の被害が大)で全国的な異常気象(大雨、洪水、旱魃、霜、虫害) があったという。

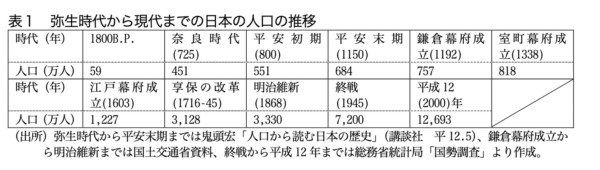

しかし人口が1600年から1700年の間に減ったのかというと、そうではなく逆に増えていることがわかった。

歴史的に見た日本の人口と家族 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2006pdf/20061006090.pdf

によると

1603年 江戸幕府 成立 1200万人

1716年 享保の改革 3100万人

ということで、飢餓で一時的に減ったとしても

100年でおよそ2000万人も増えている。

ということは氷河期が来ても人口は減らずに増えていたということになる。

さらに

https://electroverse.net/november-2018-will-be-the-sixth-snowiest-in-syracuse-since-records-began-in-1902/

によると

現在の太陽サイクル(24)は、100年以上にわたって最も弱いサイクルであったが、ほぼ終了した。この周期は、25周期とともに、いわゆる「大太陽小活動期」の始まりを告げるものである可能性が高い。

ヴァレンティーナ・ジャルコヴァ教授の最新の研究によると、太陽の4つの磁場はすべて位相がずれている。前回の小氷期(マウンダー極小期 1645-1715)には、2つの磁場だけが位相がずれていた。

上のグラフの1650年から1700年あたりがマウンダー氷河期。

2050年付近から2100年あたりが次回の氷河期。

・・氷河期の問題と解決策

・食料生産

農産物の生産は、露地栽培は不可能になる。

農産物の生産は人工光での植物工場にシフトし生産は全自動化される。

合成たんばく質が実用化されることで動物や魚を利用しなくてもよくなる。

・エネルギー源

河川が凍結することで水力発電は機能しなくなる。

太陽光が減り、積雪地域が広がるのでソーラー発電の供給量は大幅に減る。

今後は水素エネルギーや核融合エネルギーが利用される。

・社会インフラ

交通手段は地下を移動する。

地表面は生活に不向きなためビルや建物は地下に建設される。

地下は急激な温度変化がなく、紫外線も避けられるため生命体の寿命は伸びる。

・・とはいえ

緯度により気候は大きく異なる。

東日本と西日本でも気候はちがう。

江戸時代の飢饉が長続きしなかったように今回も意外とすんなりと乗り越えられるような気がする。

【関連記事】

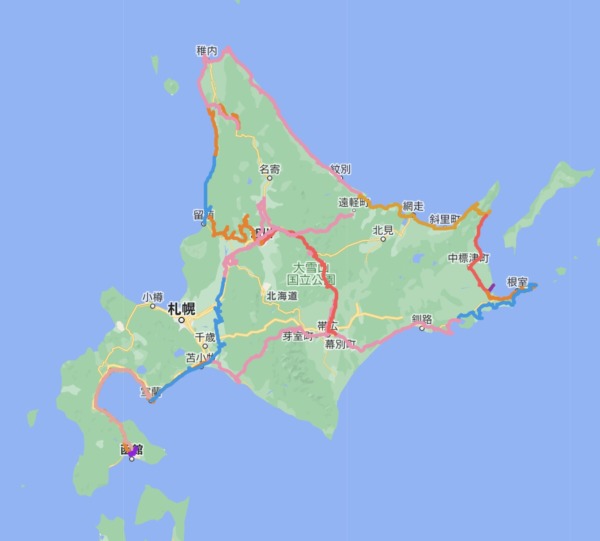

![【2021北海道・秋ツアー】全行程4600kmもくじ[道の駅、ダム、ハイドラCP巡り] 【2021北海道・秋ツアー】全行程4600kmもくじ[道の駅、ダム、ハイドラCP巡り]](https://macmof.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/3f08cb1fbdfa0f735b5f4c79057e79bc-80x80.jpg)

![豊富駅[北海道] 珍しい鉄道の救援車が展示されていた、豊富温泉が近い【北海道 2021 秋ツアー】 豊富駅[北海道] 珍しい鉄道の救援車が展示されていた、豊富温泉が近い【北海道 2021 秋ツアー】](https://macmof.com/wp/wp-content/uploads/2021/12/20210927150856126a-80x80.jpg)

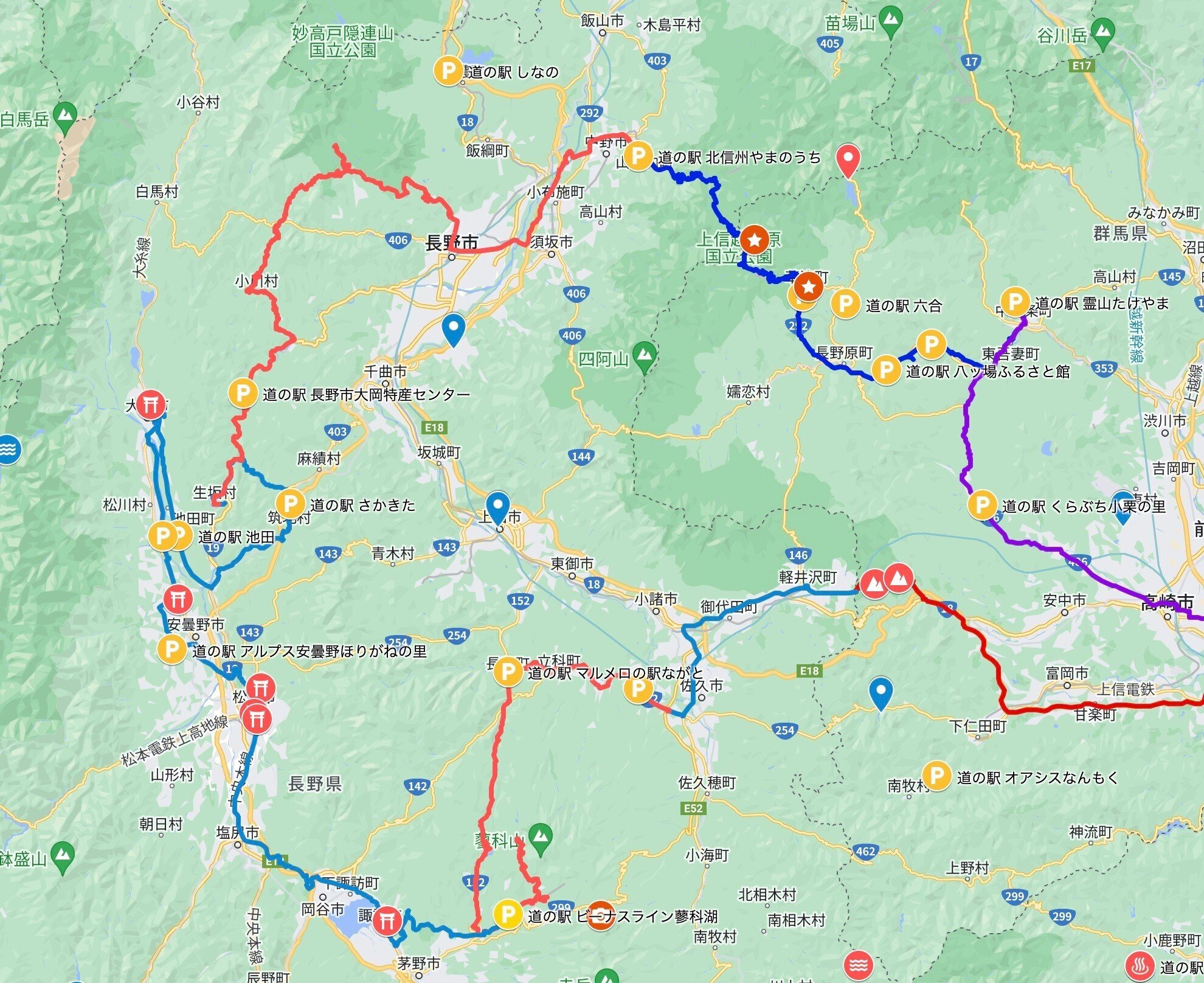

2025年 GWドライブ2600km 【長野、新潟、石川、福井、岐阜、香川】

2025年 GWドライブ2600km 【長野、新潟、石川、福井、岐阜、香川】  2025年4月 九州から東北 4265km 桜ツーリング

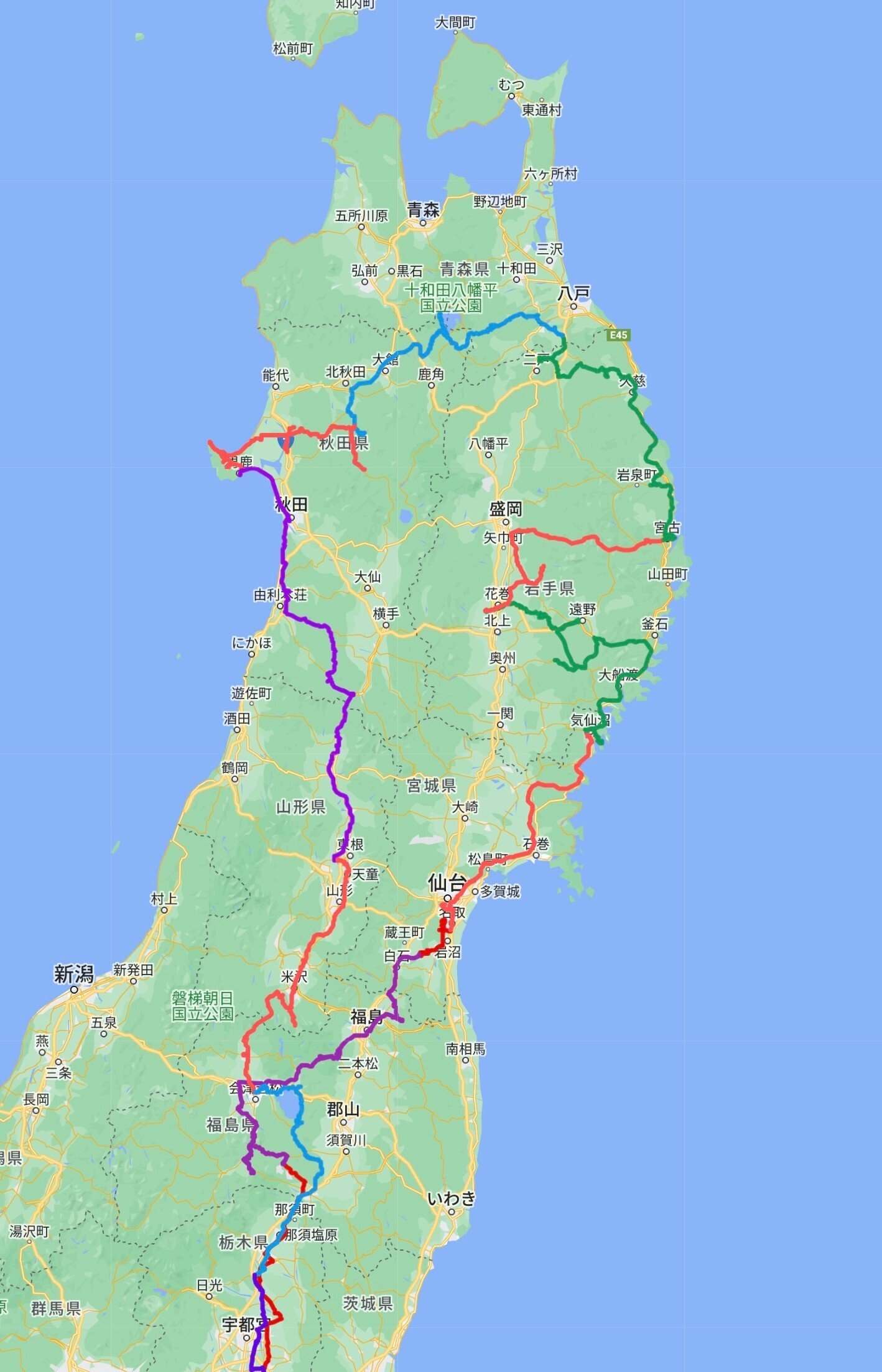

2025年4月 九州から東北 4265km 桜ツーリング

【

【 【

【

2024年ハイドラまとめ

2024年ハイドラまとめ

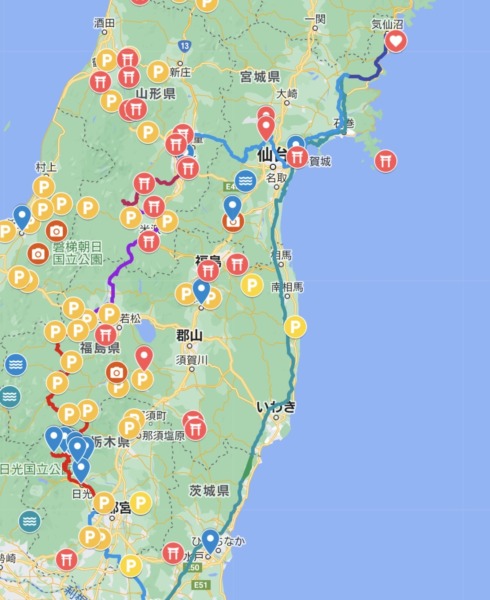

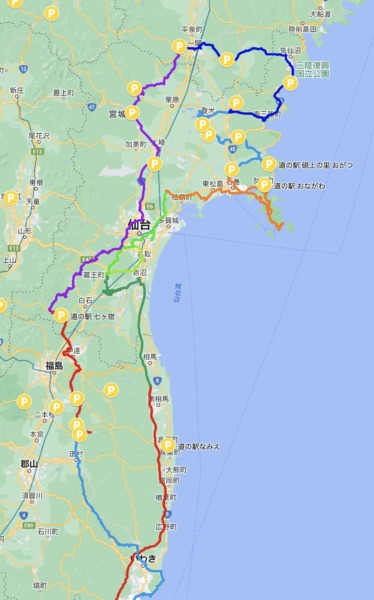

【2022-07 真夏の東北ツアー1400km(宮城、山形、福島)

【2022-07 真夏の東北ツアー1400km(宮城、山形、福島) 【2022-04 東北お花見ドライブ1400km

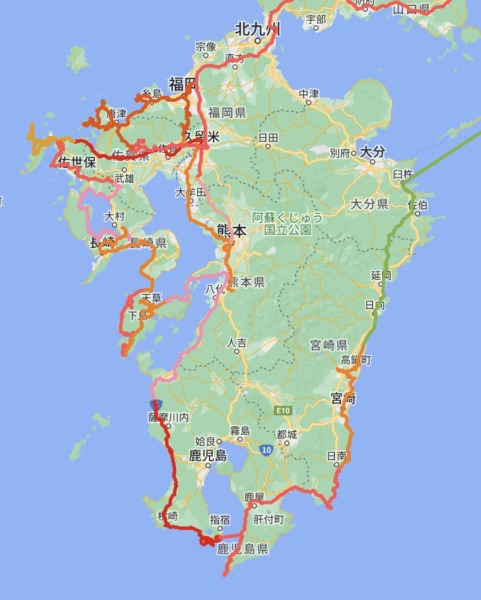

【2022-04 東北お花見ドライブ1400km 2022九州・お花見ドライブ3200km

2022九州・お花見ドライブ3200km

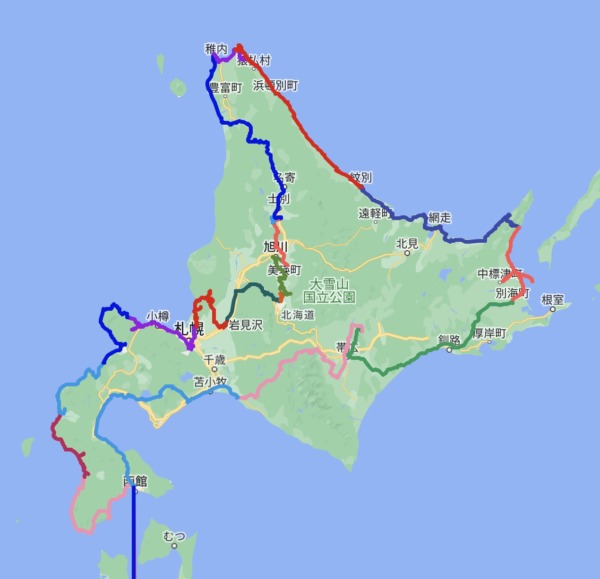

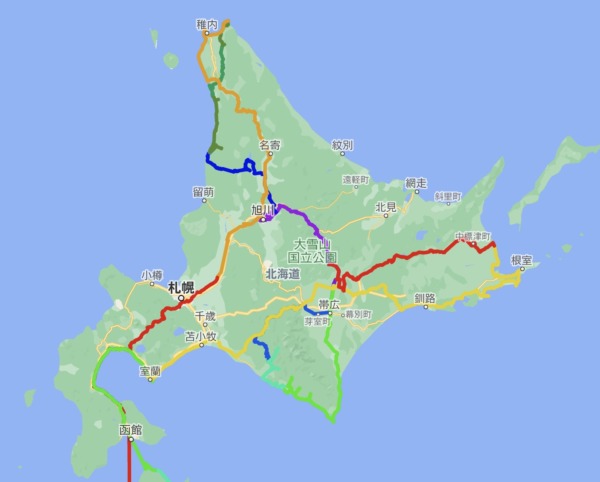

【2017北海道ドライブ一周4000km】 目次

【2017北海道ドライブ一周4000km】 目次