河合神社の謎にせまる【神社巡り】宮城遥拝所の碑、意外な事実とは、、岐阜県

もふ太のとんでもなくマイナーな神社のマイナーな謎を探求するシリーズ(その1)

このまえ岐阜の河合神社に行ったのですが、いろいろと謎があるおもしろスポットでした。

まずひとつめのおもしろスポットは、階段。

登っても登っても階段がつぎつぎと出現する信仰心を試される階段。

下から見ると、

ああ

あの光が見えるあたりが神社なのか。。ずいぶんとあるなあ

と

白猫のシロモフが出現しました。

また会ったね。島根以来だ。

今回も道案内をしてくれるそうです

じゃあ

がんばって行ってみるか

おお

めっちゃ登るの早いよ

ちょっと待って

ふーふー

ところが、あの光が見えたところまでたどりついたら

また、その上に階段が出現しました!!

あああ

まだまだ続くのか~

でも、あそこまでがんばってみよう。。

って登ると、、、

さて、ようやく境内に到着しました。

謎1

この神社の由来について境内になにか情報があるか探したのですが見つかりませんでした。

ネットで調べてもわかりません。

-

創祀(創建)の時期は不明とされています。

-

古くからの言い伝えによると、この神社はかつて村の産土神(うぶすながみ)として長く信仰されていました。

-

元々は八重垣神社(やえがきじんじゃ)という名称でした。

-

明治5年(1872年)3月に、旧苗木藩の命令を受けて神殿が再度造営され、その際に現在の河合神社と改称されました。これは地名に由来するものと考えられます。

祭神

特定の神様が祀られているという情報が少なく、地域の守り神としての性格が強いです。

この河合神社は、地域の人々にとって古くから重要な存在であったことがうかがえます。

そして、もうひとつの謎

宮城逢拝所の碑

これは一体なぜここにあるのでしょうか。

「宮城」の意味は??

すぐに思いつくのは宮城県の「宮城」

境内の位置関係からすると、この碑は、本殿から見ると東北の位置に建てられています。

しかし、河合神社は明治5年(1872年)3月に神殿が再度造営されましたが、そのころ遠く離れた宮城県と岐阜の河合神社との歴史的な接点はほぼなさそうです。

もうひとつの「宮城」の意味は、皇居を意味する「宮城」で、この場合は「きゅうじょう」と読みます。

明治5年に皇居は江戸城にありました。

つまり、神殿からみて皇居は東北の方向になり碑の場所と方角は一致しています。

河合神社に「皇居崇拝の碑」(「宮城遥拝所(きゅうじょうようはいしょ)」の碑)があるのは、主に明治時代以降の日本の国家神道の流れと、皇室に対する国民の崇敬の念が深く関係していると考えられます。

以下に主な理由を挙げます。

-

国家神道の普及と皇室崇敬の奨励: 明治維新後、政府は神道を国家の宗教とし、天皇を神道の最高位に位置づける国家神道政策を推進しました。この中で、天皇は「現人神(あらひとがみ)」として国民の精神的支柱となり、皇室への崇敬が国民道徳の中心とされました。全国各地の神社は国家神道の拠点と位置づけられ、国民が皇室を尊崇する場となりました。

-

宮城遥拝の奨励: 「宮城遥拝(きゅうじょうようはい)」とは、遠く離れた場所から皇居(宮城)の方角を向き、天皇を拝む行為を指します。これは、天皇が国民の精神的統一の象徴とされた時代において、国民が皇室への忠誠心や敬愛の念を示すための重要な儀礼とされました。特に、学校教育や軍隊教育を通じて、日常的に宮城遥拝が行われるよう指導されました。

-

国民精神総動員の一環: 特に昭和初期から第二次世界大戦にかけては、国家による国民精神総動員が図られました。この中で、皇室への忠誠心は国民統合の要であり、各地に「宮城遥拝所」やそのための碑が設置されることが奨励されました。人々が集まる神社境内は、こうした碑を設置するのに適した場所でした。

-

地域における皇室崇敬の現れ: 河合神社に碑が建立されたのは、地域の人々が当時の国家方針に則り、あるいは自発的に皇室への敬意を表すために行ったものと考えられます。地域社会の中心であった神社に碑を建てることで、地域全体の皇室崇敬の精神を高めようとした可能性があります。

-

天皇制国家の象徴: この碑は、当時の日本が天皇を中心とした国家体制(天皇制)を堅持し、それが国民の生活や思想に深く根付いていたことを示す歴史的遺産でもあります。

このように、河合神社に「宮城遥拝所」の碑が存在するのは、単に神社が地域の信仰拠点であるだけでなく、明治以降の日本の国家体制や国民精神に深く関わる歴史的背景があるためだと推測されます。

主たる祭神の伝説もすくない河合神社が天皇を神道の最高位と位置付けて宮城遥拝をしたと考えるのが一番自然な気がしました。

関連

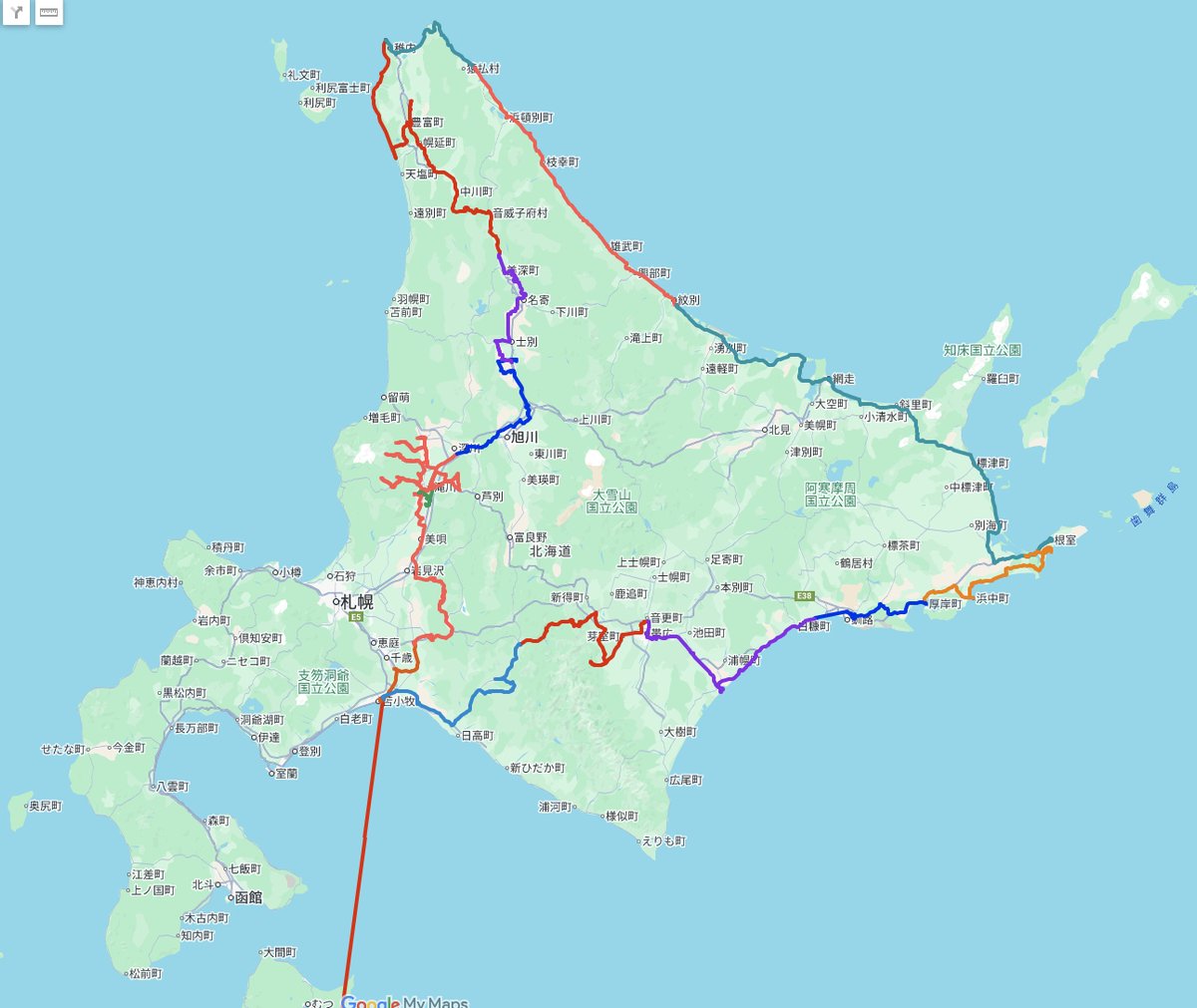

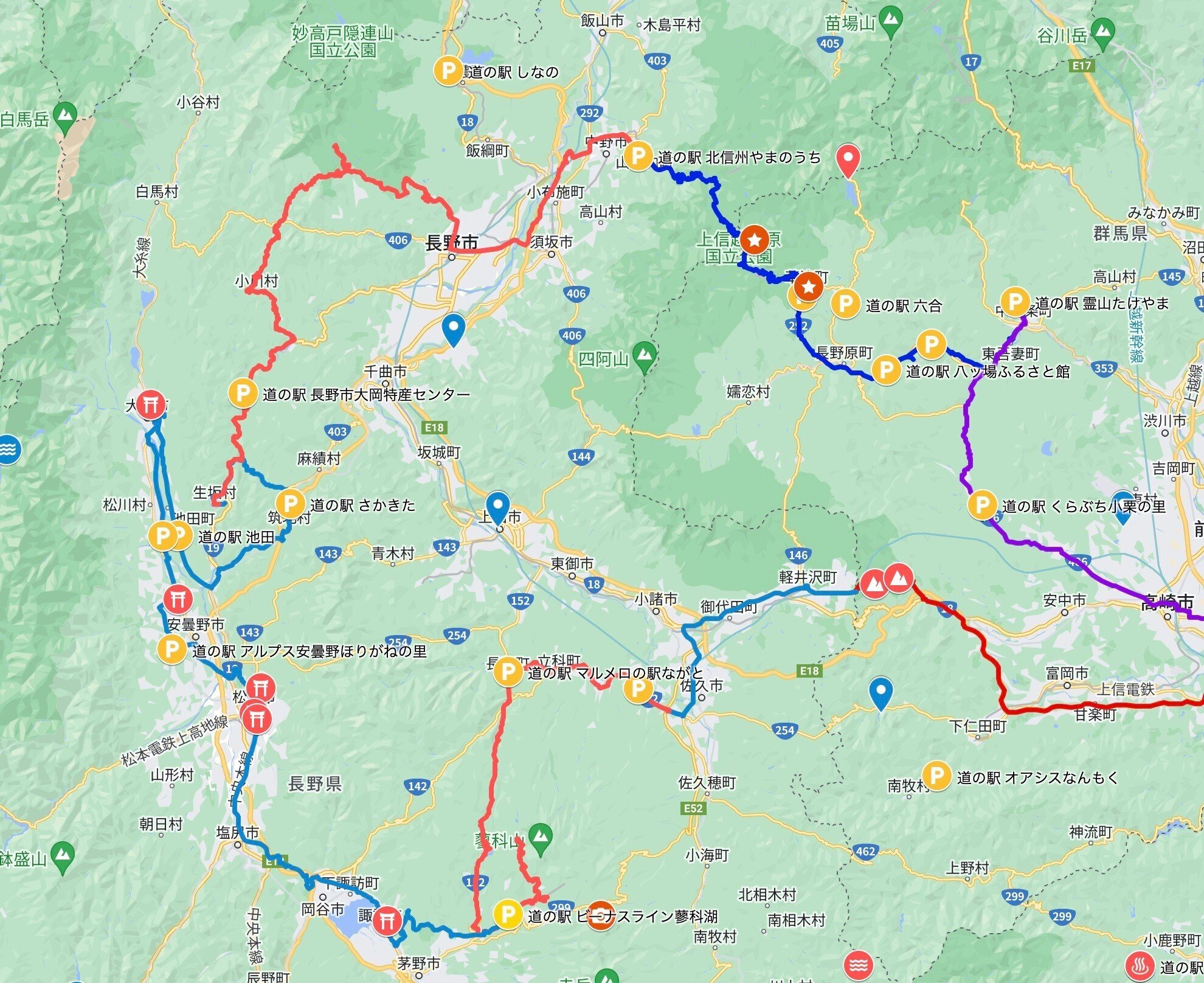

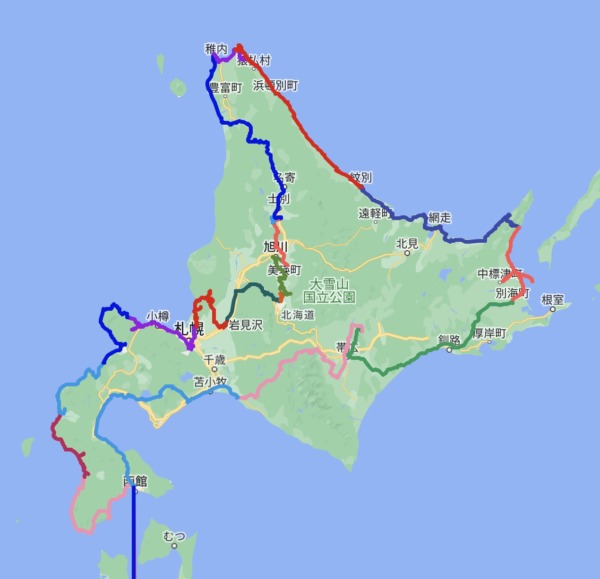

2025年ゴールデンウィーク ロングドライブ 2600km

https://macmof.com/wp/archives/19560

セッティング・攻略本

Amazonで出版中

- 「GT7 セッティング集」 ・・・・100台以上収録

- 「GT7 セッティング・バイブル」 ・・・セッティングのノウハウ

- 「EA WRCダートと雪道のセッティング」

Amazon Kindle無料で読めます。

↓↓Mofp Books

https://amzn.to/3MVfo1W

🎥 Mofp TVについて

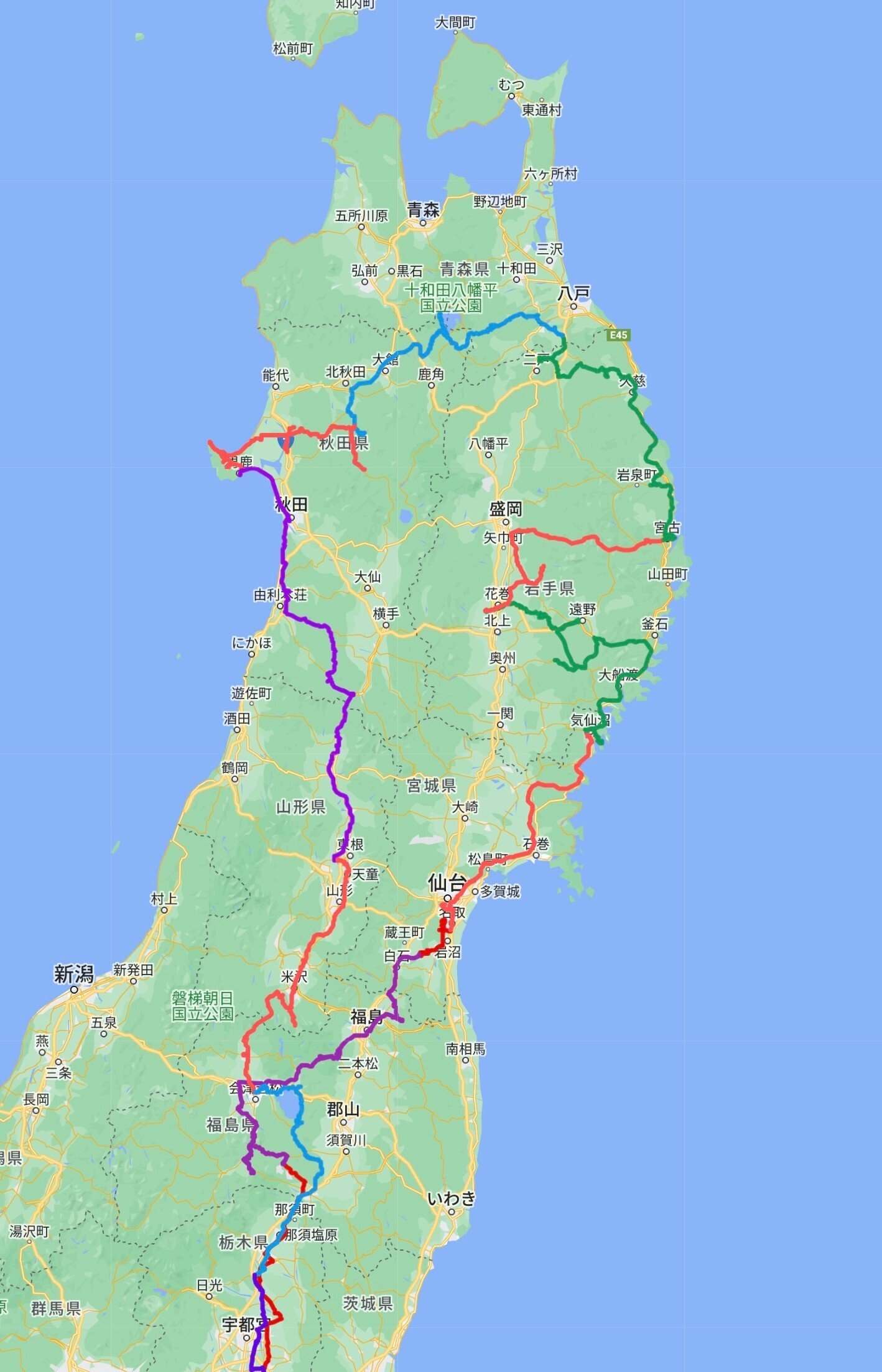

毎年、日本一周しながら、日本の美しい風景やローカルフードをシェアしています。

現在フォロワー数1300人以上。

YouTube: mofpTV

https://www.youtube.com/@mofptv

日本の東西南北の16端、道の駅1050、神社300、ダム990、鉄道駅4700、岬と灯台100以上など訪問済み。登れる灯台16基コンプリート。四国八十八ケ所巡り結願。

超ロングドライバー 1日1367km走行で日本一に2回なったことがあります。次の目標は、一日2000km走行。

📚 Mofp Books(Amazon写真集)

旅先で撮影した日本の美を80冊以上出版。Kindle Unlimitedで無料で読めます!

Kindle Unlimitedで読む

SNS

Instagram: @mofmofp_

X (Twitter): @mackenmov

🎮 ゲームセッティング本

GTシリーズ・オールゴールド済のノウハウを凝縮したセッティング本を出版中(Amazon Kindleで無料)。

- GT7 セッティング集(100台以上収録)

- GT7 セッティング・バイブル

- EA WRCダートと雪道のセッティング

![【2021北海道・秋ツアー】全行程4600kmもくじ[道の駅、ダム、ハイドラCP巡り] 【2021北海道・秋ツアー】全行程4600kmもくじ[道の駅、ダム、ハイドラCP巡り]](https://macmof.com/wp/wp-content/uploads/2021/10/3f08cb1fbdfa0f735b5f4c79057e79bc-80x80.jpg)

![豊富駅[北海道] 珍しい鉄道の救援車が展示されていた、豊富温泉が近い【北海道 2021 秋ツアー】 豊富駅[北海道] 珍しい鉄道の救援車が展示されていた、豊富温泉が近い【北海道 2021 秋ツアー】](https://macmof.com/wp/wp-content/uploads/2021/12/20210927150856126a-80x80.jpg)

2025年 GWドライブ2600km 【長野、新潟、石川、福井、岐阜、香川】

2025年 GWドライブ2600km 【長野、新潟、石川、福井、岐阜、香川】  2025年4月 九州から東北 4265km 桜ツーリング

2025年4月 九州から東北 4265km 桜ツーリング

【

【 【

【

2024年ハイドラまとめ

2024年ハイドラまとめ

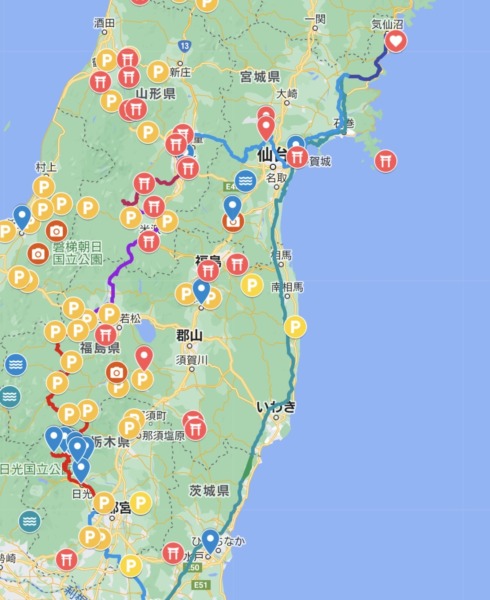

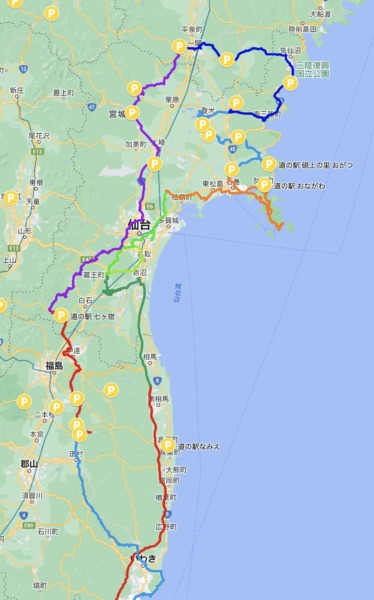

【2022-07 真夏の東北ツアー1400km(宮城、山形、福島)

【2022-07 真夏の東北ツアー1400km(宮城、山形、福島) 【2022-04 東北お花見ドライブ1400km

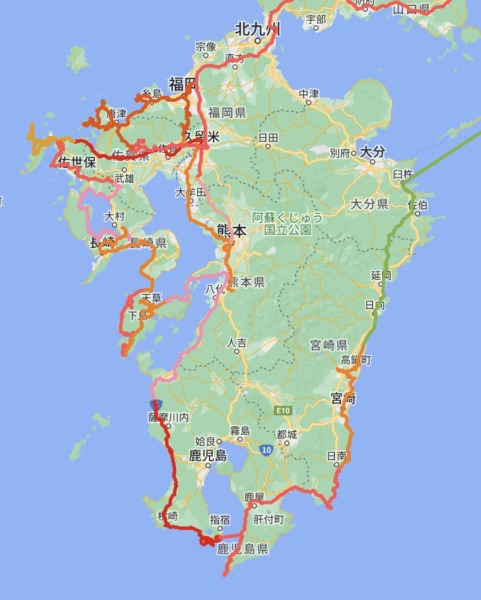

【2022-04 東北お花見ドライブ1400km 2022九州・お花見ドライブ3200km

2022九州・お花見ドライブ3200km

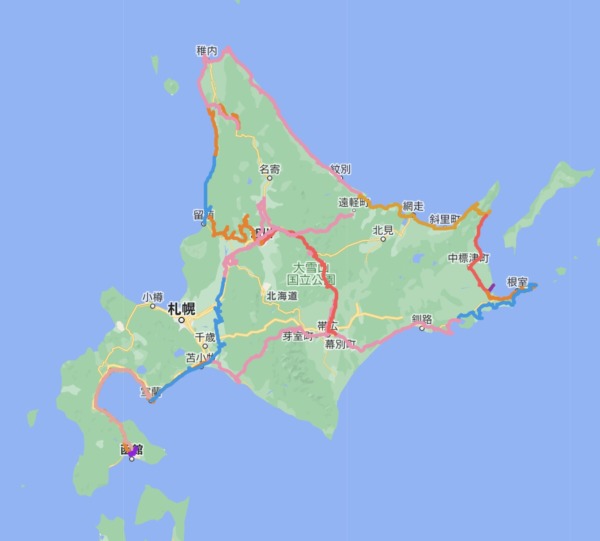

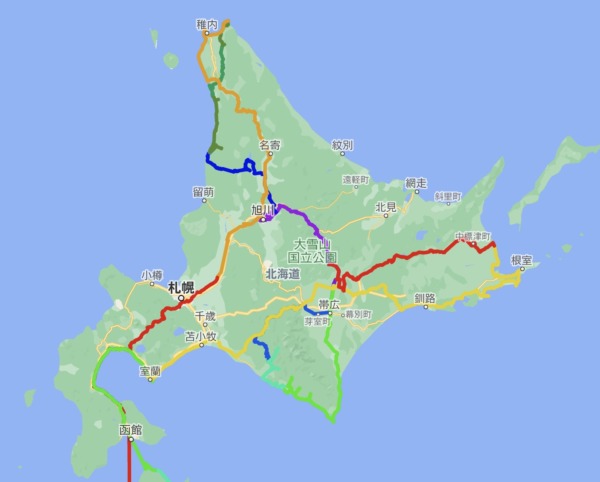

【2017北海道ドライブ一周4000km】 目次

【2017北海道ドライブ一周4000km】 目次